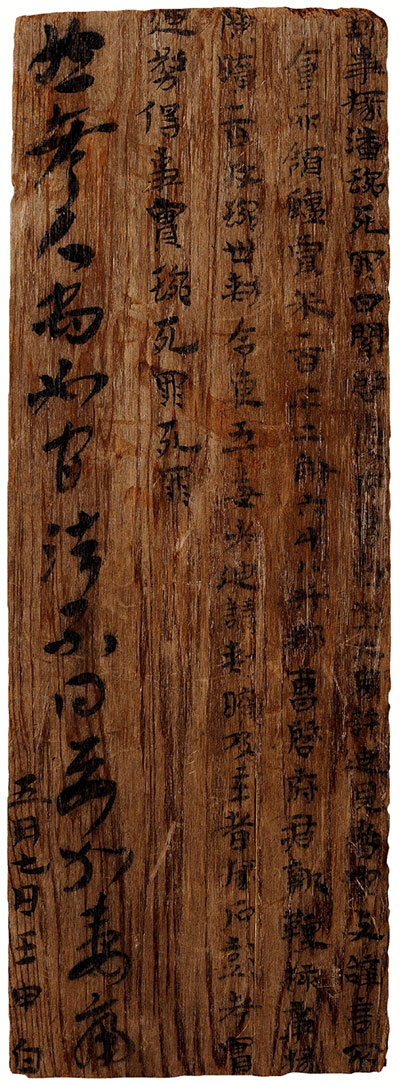

录事掾潘琬白为考实许迪割食盐贾米事木牍 25.1×9.1cm(原大) 长沙简牍博物馆藏 原标题:再现 魏晋尺牍风流

随着考古的发现和研究的深入,中华灿烂的文化长河中,又不时增添“新成员”:简牍、碑刻、手札……等待着我们去探索、去解读,而这一过程,又是在一点一点揭开历史神秘的面纱,使得我们能窥得更多面貌。

《吴简风流》 简牍在书法史上有着不可估量的重要意义,出土于1996年的长沙走马楼孙吴简牍,更是研究三国时期的重要文物。我们特别邀请西泠印社社员、中国书法家协会创研部张永强老师,在数以万计的走马楼孙吴简牍中,精选书写好、历史价值高的简牍,对木牍、大木简、小木简、行书简、签牌等进行解读,其中不少珍稀简牍是在正式考古报告发表之前,第一次公开披露。 1996年,在长沙走马楼闹市区,发现了大批孙吴简牍,主要是孙吴大帝孙权嘉禾年间(232—238)的赋税、户籍与法律文书,具有重大的考古、文献与艺术价值,被列为“一九九六年中国十大考古新发现”“二十世纪中国百项考古大发现”“国家重点文物保护专项”,震惊中外学术界。 经专业人士与相关机构20余年的不懈努力,共清理出7万6千余枚有字简牍,先后整理出版了《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》《长沙走马楼三国吴简·竹简》等9大卷26分册,取得了丰硕的成果。 三国吴简具有重要的书法研究价值,其书法艺术上承东汉,下启两晋,具有鲜明的时代特色,代表了东吴时期墨迹书法存世的最多数量与最高水平。自1996年秋吴简被发现之后,刘正成先生首先对吴简与钟繇楷书之间的关系提出了看法,撰文刊发于《中国书法》1998年第1期,引起了学界的广泛关注。此后20多年来,陆续又有学者对长沙简牍书法进行了探讨研究。正如王素、宋少华指出:“在吴简出土之前,中国南北各地区出土过大量秦汉简牍,楼兰及其周边出土过一些魏晋简纸文献,但秦汉简牍中,东汉末年简牍极少;魏晋简纸文献中,三国初期简纸文献不多。直到1996年,长沙走马楼出土大量吴简,2004年长沙东牌楼出土一些东汉末年简牍,东汉末年到三国初期文字材料稀少贫乏的情况,才得到较大的改善。其中,长沙走马楼吴简的出土,为这一初期文字书法大变革的研究,提供了大量的第一手的实物材料,尤其值得重视。”(王素、宋少华《长沙走马楼书法综论》,载《长沙走马楼吴简书法研究》,西泠印社出版社,2019年1月出版) 长沙走马楼吴简也为魏晋书法史、特别是钟繇、王羲之书法渊源的研究提供了新的素材。长沙吴简中使用最多的是楷书。吴简楷书尚处于隶楷过渡阶段,很多孙吴简牍保留了较多隶书笔意,结体宽博,用笔凝重,其横画、竖画的弯曲弧度,与传世王羲之《姨母帖》接近。 吴简的书写载体为木、竹。通过对长沙吴简及这段时间前后简牍、法帖的研究表明,三国魏晋之际,还是牍、纸、缣帛并用的交替时期,这对于探究钟王书法的载体提供了珍贵实物,在书法史上具有特殊意义。《三国志·魏书·文帝纪》注引胡冲《吴历》曰:“帝以素书所着《典论》及诗赋饷孙权,又以纸写一通与张昭。”《晋书·王羲之传》:“尝诣门生家,见棐几滑净,因书之,真草相半。”梁虞和《论书表》:“谢奉起庙,悉用棐材,右军取棐,书之满床,奉收得一大箦。子敬后往,谢为说右军书甚佳,而密已削作数十棐板,请子敬书之,亦甚合,奉并珍录。奉后孙履分半与桓玄,用履为扬州主簿。余一半,孙恩破会稽,略以入海。”可见二王父子皆喜书棐。表中又记桓玄“乃撰二王纸迹,杂有缣素,正、行之尤美者,各为一帙,常置左右。”又录“钟繇纸书”“张芝缣素及纸书”“索靖纸书”“钟会书五纸”“羲之所书紫纸”等,此以“缣素”指代法书,是这一时期牍、纸、缣帛并用的反映。 长沙吴简中的木牍一般长度为24—26厘米之间,相当于汉魏时期的一尺,是名副其实的“尺牍”。史籍中经常称赞书家“善尺牍”“工书”“善书”,当时书写的载体,如同吴简中“尺牍”式样的应该占相当多的部分,未必都书写于纸上。梁庾肩吾《书品论》云:“余自少迄长,留心兹艺。敏手谢于临池,锐意同于削板。”犹以“临池”“削板”作为学书的代称。走马楼孙吴简牍是魏晋时期简牍书迹的珍贵实物,意义非凡。 |

腾讯微博

腾讯微博 新浪微博

新浪微博 网站地图

网站地图 手机站

手机站